クリーンウッド法の制度について

「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(通称「クリーンウッド法」)」は、合法的に伐採された木材や木材製品(合法伐採木材等)の流通及び利用を促進する法律です。

違法伐採は、地球温暖化の防止や森林の多面的機能、木材市場の公正な取引に悪影響を与えるおそれがあるため、同法による取組を通じて自然環境の保全に配慮した木材産業の持続的かつ健全な発展を図り、地域及び地球環境の保全に資することを目的とし、対象となる木材等や事業者の範囲、登録制度等を定めるとともに、素材生産販売事業者及び木材関連事業者や国が取り組むべき措置について定めています。

このページにて、クリーンウッド法の概要をご紹介します。更なる詳細については、参考資料に掲載されている

運用説明資料やQ&Aをご確認ください。

-

-

運用説明資料、Q&A、手引き等

-

クリーンウッド法の変遷

平成28(2016)年 クリーンウッド法 成立 (平成29(2017)年5月施行)

令和5 (2023)年 改正クリーンウッド法 成立(令和7 (2025)年4月施行)

対象となる事業者について

対象となる事業者について

クリーンウッド法の対象となる事業者は、以下のとおり区分されています。

素材生産販売事業者

素材生産販売事業者

素材の生産及び流通について、譲渡し先や譲渡しの方法を主体的に決定する(1)(2)の者が該当

| (1) 所有する樹木について、譲渡し先等を自ら決定する樹木の所有者 | (2)樹木の所有者から、当該樹木の譲渡し先等の決定を委ねられた事業者 |

|---|---|

|

伐採と販売(販売の再委託を含む)の両方を受託した素材生産事業者等 |

対象外の場合

✓ 伐採のみを行う事業者は、伐採木の売却等の判断を行わないため該当しない

✓ 日本の法人格を持たない海外の伐採事業者は、素材生産販売事業者には該当しない

木材関連事業者

木材関連事業者

木材等の譲受けと譲渡しの両方を行う事業者が該当する。

木材関連事業者は、第1種木材関連事業者と第2種木材関連事業者に区分される。

第1種木材関連事業者(以下、「第1種事業者」)

国内市場に最初に木材等(家具・紙等の物品含む)を持ち込む木材関連事業者が第1種事業者に該当。

具体的には以下のとおり。

| 国産材を取り扱う場合 | 輸入材を取り扱う場合 |

|---|---|

|

以下が第1種事業者に該当します (1) 素材生産販売事業者から素材(丸太等)を購入する事業者

(2) 素材生産販売事業者から素材(丸太等)の販売を受託する事業者

(3) 自ら所有する樹木を伐採し加工する事業者

|

以下が第1種事業者に該当します (1) 木材・木材製品の輸入を行う事業者

|

注意点

✓ 木材等の所有権の有無は、義務対象となるかに影響しない (販売受託も義務対象となり得る)

✓ 所有権の移転を伴わない販売受託も含まれる

✓ 無償の譲渡しもクリーンウッド法に該当する

第2種木材関連事業者(以下、「第2種事業者」)

第1種木材関連事業以外の事業を行う木材関連事業者が第2種事業者に該当

対象外の場合

✓ 加工や物流のみを担う事業者は、譲渡し先等の決定権をもたないため、木材関連事業者に該当しない

✓ 木材等を自家消費する事業者は譲渡しを行わないため、基本的に木材関連事業者に該当しない

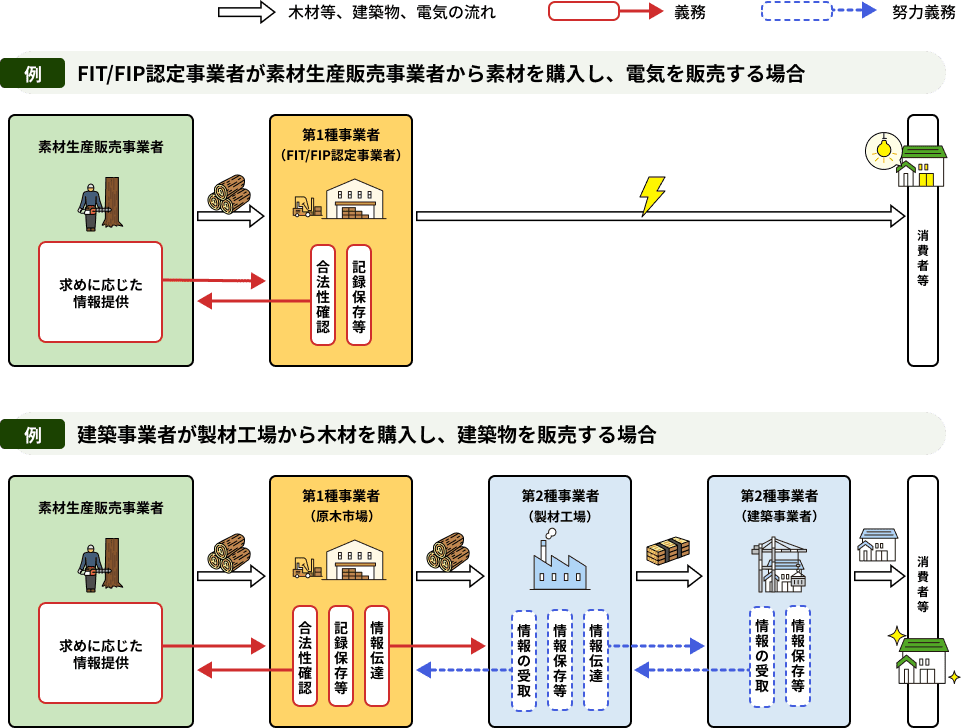

建築・建設事業者及びFIT/FIP認定事業者の場合

前項の対象外の場合にて、木材等を自家消費する事業者は基本的に木材関連事業者に該当しないとあるが、例外として、木材等の譲渡しを行わない建築・建設事業者、FIT/FIP認定事業者は木材関連事業者に該当

皆様がどの事業者に該当するかは様々なケースが想定されますので、各ケースにおける図を作成しました。

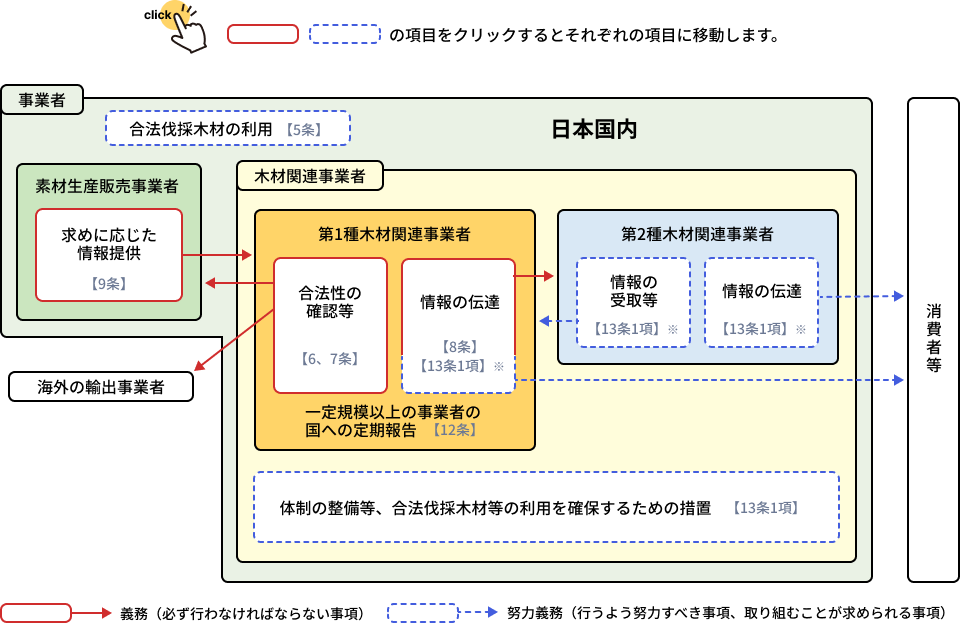

対象事業者の全体図について

対象となる物品について

対象となる物品について

対象物品

クリーンウッド法の対象物品については、以下のとおりです。

以下の対象物品を入荷かつ出荷する事業者が木材関連事業者になります。

木材

- 素材

丸太、枝葉、根株、林地残材、風倒木処理等の伐採に類する行為 により生産されたもの等を含む - 板材、角材及び円柱材

化学的又は物理的な処理により密度・硬度等を増加させたものを含む - 単板、突き板及び構造用パネル(OSB)

- (2)、(3)又はこれらに類するものを接着等して製造されたもの(合板、単板積層材、集成材、直交集成板、たて継ぎ等)

DLT、NLT等の接着剤を使用せずに接合したものや I 型複合梁を含む - のこくず・木くず(棒状、ブリケット状、ペレット状等の形状に凝結させてあるか否かを問わない)、チップ及び小片端材

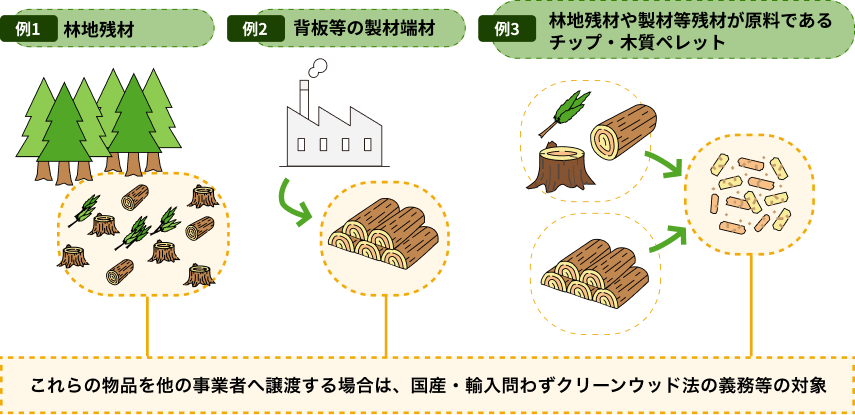

林地残材、製材端材等の考え方

林地残材、製材端材については、以下も対象物品に含まれる

(1)譲渡す目的で収集した林地残材や製材等残材

(2)(1)を原料とする木材等

特用林産物関係の考え方

植菌前のきのこ原木、菌床用おが粉、薪炭生産用の原木は対象物品としての「木材」に該当

一方、植菌後のほだ木、菌床、木炭、薪、竹は対象外物品

木材等(家具・紙等の物品)

- 椅子、机、棚、収納用じゅう器、ローパーティション、コートハンガー、傘立て、掲示板、黒板、ホワイトボード及びベッドフレームのうち、主たる部材に木材を使用したもの

- 木材パルプ

- コピー用紙、フォーム用紙、インクジェットカラープリンター用塗工紙、塗工されていない印刷用紙、塗工されている印刷用紙、ティッシュペーパー及びトイレットペーパーのうち、木材パルプを使用したもの

- フローリングのうち、基材に木材を使用したもの

- 木質系セメント板

- サイディングボードのうち、木材を使用したもの

- 戸(主たる部材に木材を使用したものに限る。)及びその枠(基材に木材を使用したものに限る。)

- (1)~(7)の物品の製造又は加工の中間工程で造られたものであって、以後の製造又は加工の工程を経ることによって当該物品となるもののうち、木材又は木材パルプを使用したもの

家具の考え方

- 主たる部材に木材を使用したもの

- 主たる部材:座面、背もたれ、脚、天板、パネル、フレーム等上記(8)に該当するもの

(例:椅子の座面、机の天板等の部材 等)

家具・紙等の物品のガイドライン

家具・紙等の物品についての合法性の確認等の取組に関して、経済産業省がガイドライン(改正版)を令和6年6月28日に公表しています。

「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」に基づく 合法性確認木材等の普及に向けた家具・紙等の物品の 製造、加工、輸入、輸出又は販売に関するガイドライン〔外部リンク〕

問合せの多い対象外物品

- パーティクルボート

- パレット

- 繊維板(MDF)

- 印刷を行った紙

- 輸送用木箱

- 植菌後のほだ木、菌床、木炭、薪、竹

✓ 国産材の場合、森林外(屋敷林や街路樹等)の樹木はクリーンウッド法の対象外のため、それらを原料とする木材等は対象外となります。一方輸入材の場合、森林外の樹木についてもクリーンウッド法対象となります。

対象となる事業者が取り組むべき義務・努力義務について

対象となる事業者が取り組むべき義務・努力義務について

対象となる事業者には以下の義務・努力義務が課せられます。

表の下線部の項目をクリックすると詳しい説明に移動します。

| 素材生産販売事業者 | 第1種木材関連事業者 | 第2種木材関連事業者 |

|---|---|---|

|

【義務】

|

【義務】

|

【努力義務】

|

| 建築・建設事業者及びFIT/FIP認定事業者の義務・努力義務 | ||

|

【努力義務】

|

||

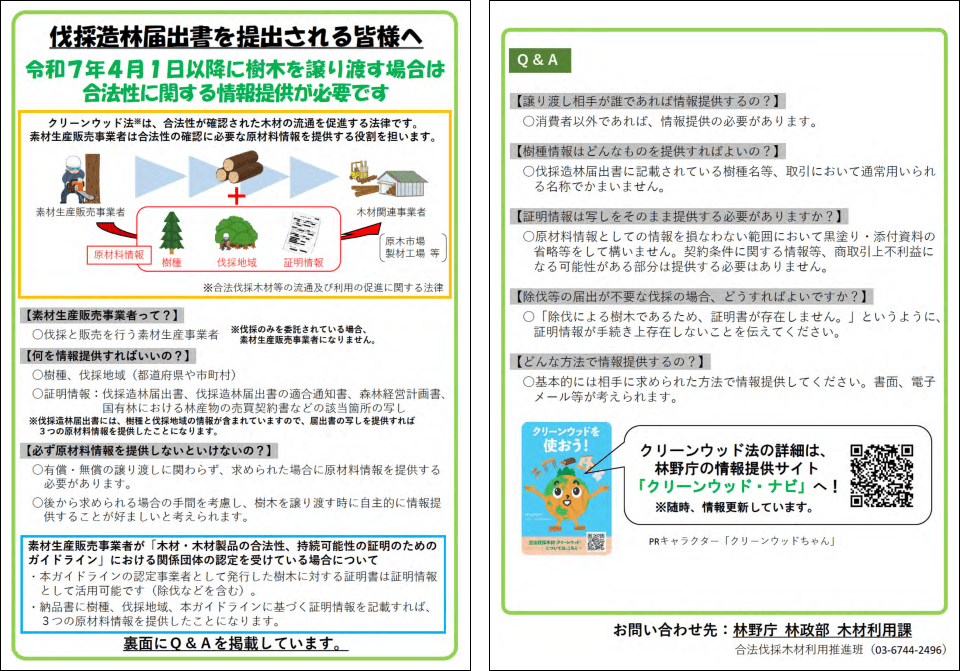

素材生産販売事業者が行う義務

素材生産販売事業者は、第1種事業者の求めに応じて原材料情報を提供する義務があります。

なお、第1種事業者求めに応じて情報提供を行ったからといって、当該木材が必ず合法性確認木材として確認される訳ではありません

素材生産販売時業者向けの

チラシを作成しました。

ダウンロードはこちら(PDF:537KB)

| 提供すべき情報の範囲 |

|

|---|---|

| 義務が発生する期間 |

|

| 情報提供の方法 |

原則として、第1種事業者に求められた方法で情報提供を行う |

| 応諾義務違反となる場合 |

第1種事業者の求めに対して、何も応じない場合。 ※なお、情報提供に応じられない旨、第1種事業者に回答した場合は、対応したことにはなるので応諾義務違反とはならない。 |

注意点

第1種事業者からの原材料情報の要求に何も回答しない場合、応諾義務違反となる。

*伐採時期が古すぎて書類がない場合などについては、情報提供に応じられない旨回答すれば応諾義務違反とはならない

木材関連事業者が行う義務・努力義務

第1種木材関連事業者の義務(合法性の確認等)

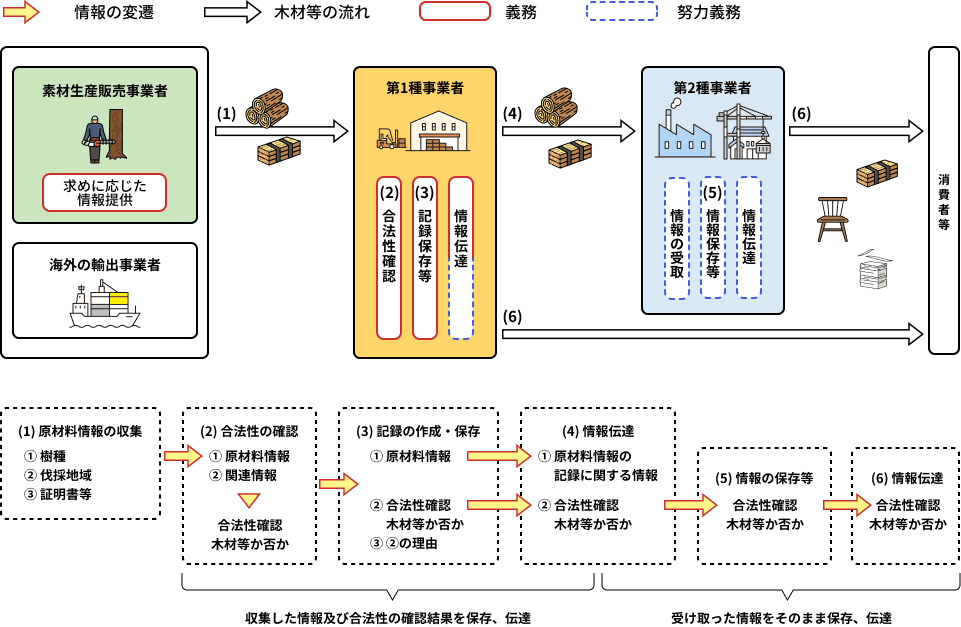

1 原材料情報の収集・整理

原材料情報の収集

第1種事業者は原材料情報を収集・整理する義務があります。義務として収集すべき情報(原材料情報)は

樹種、伐採地域、証明書の3つです。

証明書に該当する伐採造林届出書には、樹種と伐採地域の情報も含まれているため、

この写しによって3つの原料材情報を入手できます。

樹種 樹種 |

伐採地域 伐採地域 |

|---|---|

|

取引において通常用いている名称 国産材の場合 輸入材の場合 |

国レベルの情報が必要 国産材の場合 輸入材の場合 |

証明書 証明書 |

|

*複数の証明書を入手可能な場合も想定されるが、少なくとも1つ収集すれば義務を履行したとみなされる |

|

注意点

- 原材料情報の提供を求める手法は問わない(書面でも、口頭でもよい)

- 樹種・伐採地域については収集する情報の媒体は問わないが、証明書は書面(電子可)が必要

- 原材料情報が収集等できなかった場合も、収集行為を行ったことが分かるようにしておくことが重要

- 自ら所有する樹木を伐採し加工を行う場合など、原材料情報があらかじめ手元にある場合は、「収集」ではなく「整理」を行う

2 合法性の確認

合法性の確認

原材料情報に加えて、その他関連情報等を踏まえ、合法性確認を実施します。

違法伐採リスクは取り扱う木材等や調達先等によって異なります。このため、全ての木材等に対して画一的な対応を行った場合、合法性の確認が不十分になったり、事業者負担が過大になったりすることがありますので、リスクを踏まえて、合理的に行うことが重要です。

○合法性の確認を行うときのポイント

- 合法性の確認を行うときは、収集等した原材料情報が真正なものであるとは限らないことから、その他関連情報も踏まえることで、合法性の確認の信頼性を高めることが重要。

- 収集等できなかった原材料情報がある場合、「当該情報を収集できなかった」旨を記録すること。

- 合法性の確認にはデュー・デリジェンス(DD)の実施が重要。DDとは自らの事業等が要因となって生じうる負の影響(リスク)を特定し、それを防止・軽減し、どのように対処したかについて説明責任を果たすことです。

また、以下のとおり合法性の確認のための具体的な手引きなども作成しておりますので、ご活用ください。

合法性の確認におけるその他事項

| その他関連情報とは |

|

|---|---|

| 合法性の確認の単位 |

任意 |

| 合法性の確認の期限 |

遅くとも木材等を次の者へ譲渡す時まで |

3 記録の作成・保存

記録の作成・保存

合法性の確認を実施した後は、以下のとおり記録の作成、保存を行います。

| 記録作成の単位 |

(1) 簿冊等の作成単位 (2) 簿冊内の整理の単位 (3) 記録の作成単位 |

|---|---|

| 記録の内容 |

(1) 収集した原材料情報の内容(例スギ/宮崎県/伐採造林届) (2) 合法性確認木材等であるか否か (3) (2)の根拠となる合法性確認の理由 |

| 記録の方法 |

書面又は電子 |

| 記録の作成の期限 |

遅くとも木材等を次の者へ譲渡す時まで |

| 記録の保存期間 |

作成の日から5年間 |

4 木材関連事業者に対する情報の伝達

木材関連事業者に対する情報の伝達

合法性の確認を実施した後は、以下のとおり情報の伝達も行います。

| 伝達する情報 |

以下の2つの情報を第2種木材関連事業者に伝達

|

||||

|---|---|---|---|---|---|

| 伝達の方法 口頭は不可 |

|

||||

| 情報伝達の義務が 課されない場合 |

(ポイント)

|

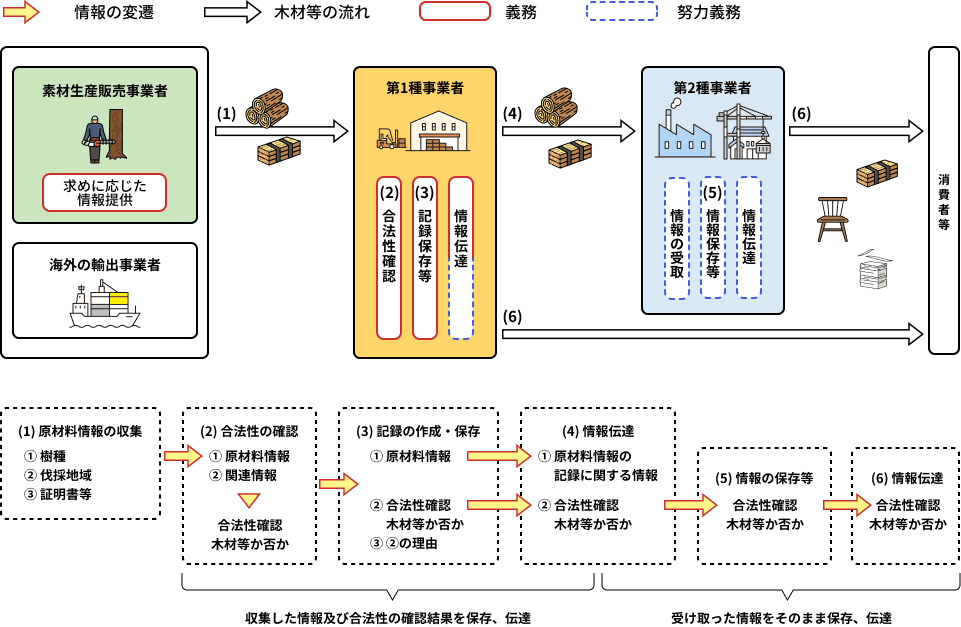

(参考)クリーンウッド法における情報の変遷について(フロー図)

5 定期報告

定期報告

法人として以下の規模以上の木材等を取り扱う第1種事業者は、

(1)第1種事業として譲り受けた木材等の総量

(2)(1)のうち合法性が確認できた木材等の数量を毎年一回報告する義務があります。

定期報告の詳細や提出窓口については、以下のリンク先の内容を確認してください。

| 定期報告の対象 となる基準 |

第1種事業として譲受けた区分1~3ごとの量

使用する丸太換算係数は任意 |

|---|

*第1種事業者であっても合法性確認等の義務の対象外となる場合

第1種事業者であっても合法性確認等の義務の対象外となる場合

| 対象外となる義務 | 対象外となる場合 |

|---|---|

|

自社が第1種、第2種事業者どちらも該当する場合、第2種事業者として木材等を譲受ける場合 |

|

クリーンウッド法の対象外物品を製造するために木材等を譲受ける場合 |

|

|

消費者として木材等を譲受ける場合 |

|

|

消費者等に木材等を譲渡す場合 |

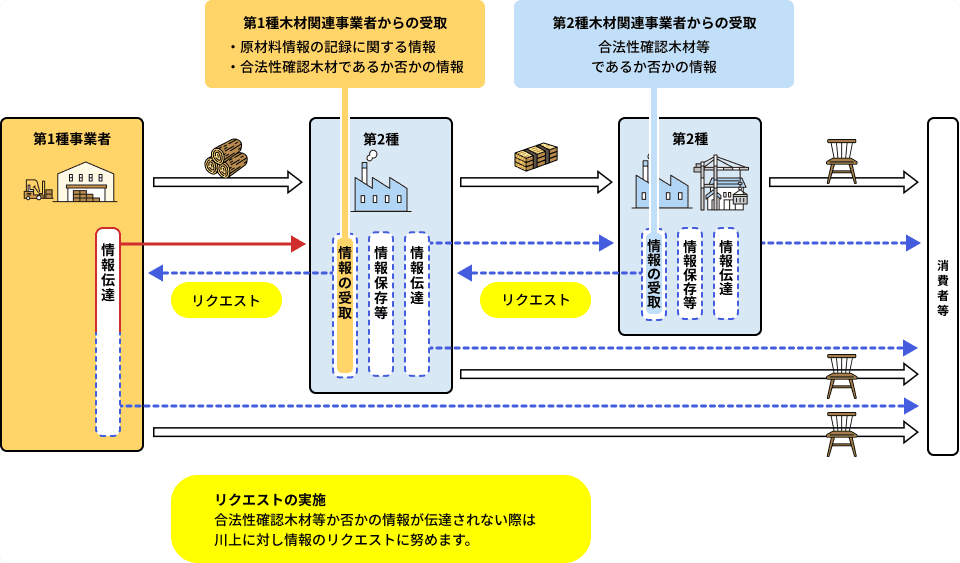

第2種木材関連事業者の努力義務(情報の受取等)

1 情報の受取

情報の受取

第1種もしくは第2種木材関連事業者から情報を受け取ります。受け取る情報は以下のとおりです。

2 情報の保存

情報の保存

情報を受け取ったら、以下のとおり情報の保存を行います。

| 保存内容 |

合法性確認木材等であるか否か |

|---|---|

| 方法 |

紙または電子 |

| 作成の期限 |

遅くとも木材等を次の者へ譲渡す時まで |

| 保存期間 |

作成の日から5年間 |

3 木材関連事業者に対する情報の伝達

木材関連事業者に対する情報の伝達

受け取った情報の中から以下のように情報伝達を行います。

| 内容 |

合法性確認木材等であるか否か |

|---|---|

| 方法 口頭は不可 |

|

○参考 第2種事業者の扱う情報について

第2種事業者の情報伝達等(1)~(3)で扱う情報は以下のとおりです。

| (1)情報の受取 | (2)情報の保存 | (3)情報伝達 | |

|---|---|---|---|

| 第1種事業者から伝達される場合 |

・原材料情報の記録に関する情報 |

・合法性確認木材等であるか否かの情報 |

・合法性確認木材等であるか否かの情報 |

| 第2種事業者から伝達される場合 |

・合法性確認木材等であるか否かの情報 |

・合法性確認木材等であるか否かの情報 |

・合法性確認木材等であるか否かの情報 |

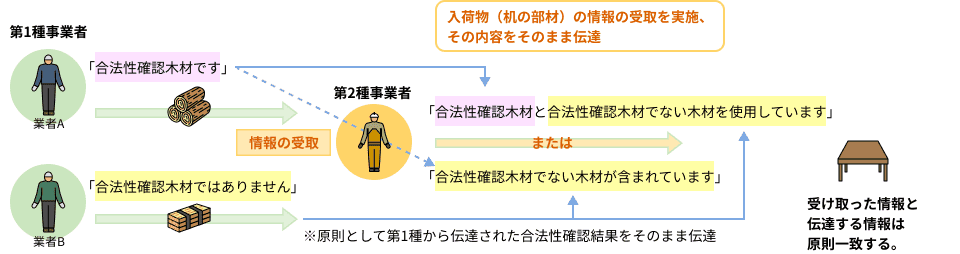

*第2種事業者の情報伝達における具体例について

*第2種事業者の情報伝達における具体例について

以下の図、表のように、第2種事業者は情報を受け取ったら、原則その内容をそのまま伝達します。

| 例 | 伝達方法 | |

|---|---|---|

| 1つの確認材の情報伝達 (第1種事業者1者のみから入荷した木材を譲り渡す場合) |

|

|

| 複数の確認材の情報伝達 (複数の第1種事業者から入荷した木材、またはそれらを組み合わせた家具を譲り渡す場合) |

入荷した全ての木材が 「合法性確認木材」 |

原則は「3種類の合法性確認木材です」と伝達 |

| 入荷した木材の一部が 「合法性確認木材ではない木材」 |

「合法性確認木材と合法性確認木材ではない木材を使用しています」「合法性確認木材ではない木材が含まれています」のいずれかで伝達 |

|

第1種・第2種事業者の努力義務(合法性確認木材の利用の確保のための措置)

木材関連事業者が合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置を努力義務として5つ規定しています。

| 取り組むべき措置 | 詳細 |

|---|---|

|

1.体制の整備 |

|

|

2.合法性確認木材等の数量を増加させるための措置 |

譲受け等の取引相手の選定にあたっては、以下の関連情報を踏まえる

|

|

3.違法伐採に係る木材等を利用しないようにするための措置 |

|

|

4.消費者等への情報の伝達 |

(内容)

店舗の掲示板にURLやQRコードを示し、当該ウェブサイトに合法性確認情報を掲載する等の間接的な方法も可 |

|

5.その他の措置 |

木材等を譲渡す際に登録、認証又は認定に関する情報の提供* |

*当該木材関連事業者が受けている、譲り渡す木材に係る登録情報(複数ある場合はいずれか1つ)を伝達すれば努力義務を果たしたことになる

建築・建設事業者及びFIT/FIP認定事業者の義務・努力義務

建築・建設事業者 *1、FIT/FIP認定事業者 *2は木材等を生産せず、木材等を消費する立場にありますが、例外的に木材関連事業者に該当します。

そのため、以下表のとおり、木材等を譲受ける場合の原材料情報の収集・整理、合法性の確認、記録の作成・保存の義務等の対象になりますが、建築物、電気等は対象物品ではないため、譲渡しをする場合の情報伝達の義務等の対象外です。

- 型枠用合板を用いて型枠工事を行うなど、木材等を仮設資材として利用する場合は木材関連事業者には該当しない

- PKSを用いて発電を行うなど、対象物品である木材等を譲り受けていない場合は木材関連事業者には該当しない

クリーンウッド法関係法令

クリーンウッド法関係法令

参考資料

参考資料

クリーンウッド法関連

運用説明資料、Q&A

- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の手引き (PDF : 427KB)

- 運用説明資料(R7.3月版):合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(クリーンウッド法)について (PDF : 3,547KB)

クリーンウッド法における詳細な運用説明を掲載しています - Q&A (PDF : 292KB)

素材生産販売事業者向けの資料

木材関連事業者向けの資料

- 証明として活用できる情報の一覧(国産材・輸入材)(PDF : 619KB)

- クリーンウッド法の合法性の確認に活用可能な都道府県等による認証制度一覧(令和6年12月版)(PDF : 88KB)

- 証明として活用できる情報を認証する団体一覧【告示】(PDF : 608KB)

- クリーンウッド法における合法性確認のための手引き(フローチャートやチェックリスト)のページはこちら

家具関連事業者向けの資料(経済産業省所管)

- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(クリーンウッド法)(METI/経済産業省)〔外部リンク〕

- 「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」に基づく 合法性確認木材等の普及に向けた家具・紙等の物品の 製造、加工、輸入、輸出又は販売に関するガイドライン〔外部リンク〕

家具関連事業者が合法性の確認等の取組を行うに当たって、参考となるよう取りまとめたガイドライン。令和6年6月28日に、経済産業省が改正版を公表しています。

関連制度

合法性確認のための既存の類似制度として下記のものがあり、クリーンウッド法の運用においても、これら既存の運用方法を活用することができます。

- 木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン (PDF : 178KB)

(平成18年2月、林野庁)

グリーン購入法関連

政府はクリーンウッド法に先駆け、違法伐採対策として「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」〔外部リンク〕(平成12年法律第100号)(通称「グリーン購入法」)に基づく、環境物品等の調達の推進に関する基本方針〔外部リンク〕を改定し、政府が調達する木材・木材製品について、合法性、持続可能性が証明されたものとする措置を平成18(2006)年4月から導入しました。

また、上記の状況を踏まえ、木材・木材製品の供給者木材・木材製品の供給者が合法性、持続可能性の証明に取り組むに当たって留意すべき事項等を取りまとめた木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」 (PDF : 178KB)(通称:「林野庁ガイドライン」「合法性ガイドライン」)を平成18(2006)年2月に、林野庁が公表しました。

(参考)

合法木材ナビ〔外部リンク〕

合法性・持続可能性の証明された木材・木材製品の普及推進に関するホームページです。

合法木材等のガイドラインや、合法性の証明方法、業界団体認定制度などについて掲載されています。

説明会資料、アーカイブ動画

| 概要 | 資料 | アーカイブ動画 (YouTube) |

|

|---|---|---|---|

| 第1部説明会 (主な対象者) ✓ 自治体の林業担当者 ✓ 業界団体の担当者 ✓ 関係制度の認定団体 ✓ 関係事業者 など |

クリーンウッド法制定の背景や概要、改正法の下で事業者が実施すべき事項等、クリーンウッド法の基本について網羅的にご理解いただくためのプログラム | 第1部説明会(PDF : 2,347KB) | https://www.youtube.com/playlist?list=PLMvvhD9xvwfnFSKcPzYlkxBB6U0RsPtEx |

| 第2部指導者養成講座 (主な対象者) ✓ 業界団体や企業においてクリーンウッド法対応の中心となる方 ✓ 制度に関する指導や説明役を担う可能性のある方 など |

Q&A等、制度の運用等についてより詳しい知識を習得いただくためのプログラム | 第2部指導者養成講座(PDF : 3,224KB) |