登録方法

「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(通称「クリーンウッド法」)」に基づき、 木材関連事業者であってその取り扱う木材等について合法伐採木材等の利用を確保するための措置を適切かつ確実に講ずる者は「登録実施機関」による登録を受けることができます。

上記の登録をご検討されている木材関連事業者の方は、登録実施機関一覧にお問い合わせください。

クリーンウッド法における取り組むべき措置と登録要件の関係

(1) クリーンウッド法第13条第1項の判断の基準となるべき事項を踏まえ、合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置を講ずる事業者を登録します。以下表の○のすべてを実施することが登録要件です。第1種事業者、第2種事業者で登録要件は異なります。

(2) クリーンウッド法第6~8条、12条関連は義務であるため登録要件とはなりません。

| クリーンウッド法における取り組むべき措置 | 登録要件 | ||

| クリーンウッド法第13条第1項 | 判断基準省令 | 第1種(※) | 第2種 |

| 第1号 体制の整備 | 第2条第1号 責任者の設置 (合法伐採木材等の利用の確保に関する措置について) | ○ | ○ |

| 第2号 取組方針の作成 | ○ | ○ | |

| 第2号 合法性確認木材等の数量を増加させるための措置 | 第3条第1号 国が提供する情報や取引実績等を踏まえた取引相手の選定 | ○ | ○ |

| 第2号 合法性確認木材等か否かの情報が伝達されない際の、原材料情報のリクエスト | - | ○ | |

| 第3号 違法伐採に係る木材等を利用しないようにするための措置 | 第4条第1号 合法性確認木材等でない木材等を利用した場合の、次回の取引相手選定における見直し等の検討 | ○ | ○ |

| 第2号 違法伐採に係る木材等を譲受けた場合の、取引相手の変更等の検討 | ○ | ○ | |

| 第4号 義務以外の情報の保存 | 第5条 第2種が行う情報の保存 | - | ○ |

| 第5号 義務以外の情報伝達 | 第6条 第2種が行う情報伝達及び消費者等への情報伝達 | 消費者等への情報伝達のみ該当 | ○ |

| 第6号 その他必要な事項 | 第7条 登録や認証情報等の提供 | ○ | ○ |

登録種別

登録種別は以下のとおりです。

*登録実施機関によっては取り扱っていない事業の別、区分もあります

| 事業の別 | 左記から以下の事業の別に区分 | 左記(1)~(4)のうち、さらに詳細な事業の範囲 |

|---|---|---|

| 第1種木材関連事業 第1種木材関連事業に係る事業全体を登録する必要あり |

(1)木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売(消費者に対する販売を除く。)をする事業 (2)消費者向けに木材等の販売をする事業 (3)木材等を使用して建築物その他の工作物の建築又は建設をする事業 (4)木質バイオマスを用いて発電した電気を電気事業者に供給する事業 |

対象とする木材等の種類 入荷、出荷する木材等の種類について登録 *「建築又は建設をする事業」「木質バイオマス発電事業」については出荷する木材等の種類は報告不要 *年間見込取扱量については入荷する木材等についてのみ報告 対象とする地域 等 |

| 第2種木材関連事業 部門、事務所、工場又は事業場・木材等の種類ごとに部分登録可能 |

||

| 両方の事業を行う事業者 第1種部分、第2種部分それぞれについて登録する必要あり(どちらかのみ登録も可) |

登録実施機関一覧

各登録実施機関へのリンク先に、登録申請の案内が掲載されています。

|

登録実施機関名

問い合わせ先(電話番号)

登録年月日

登録実施事務を行う事務所の所在地

|

登録実施事務の対象 | |

| 対象事業 | 事業の別 | |

|

03-6810-8710

平成29年10月17日

1.本部:東京都中央区東日本橋三丁目7番19号

2.北海道検査所:北海道札幌市白石区中央三条三丁目6番25号

3.東北検査所:岩手県盛岡市みたけ一丁目5番49号

4.東京検査所:埼玉県草加市谷塚二丁目11番33号

5.名古屋検査所:愛知県名古屋市中村区烏森町六丁目117番地

6.大阪検査所:大阪府大阪市住之江区平林北二丁目2番8号

7.中国検査所:島根県松江市学園一丁目9番8号

8.九州検査所:福岡県北九州市門司区西海岸三丁目1番38号

|

令和7年4月1日より前

第一種木材関連事業

第二種木材関連事業 |

令和7年4月1日より前

(1) 木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売をする事業

(2) 木材を利用して建築物その他の工作物の建築又は建設をする事業

(3) 木質バイオマスを用いた発電事業

|

|

令和7年4月1日以降

第一種木材関連事業

第二種木材関連事業 |

令和7年4月1日以降

(1) 木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売(消費者に対する販売を除く。)をする事業

(2) 消費者へ木材等の販売をする事業

(3) 木材等を使用して建築物その他の工作物の建築又は建設をする事業

(4) 木質バイオマスを用いて発電した電気を電気事業者に供給する事業

|

|

|

03-5653-7662

平成29年10月17日

東京都江東区新砂三丁目4番地2号

|

令和7年4月1日より前

第二種木材関連事業

|

令和7年4月1日より前

(1) 木材等の製造、加工、輸出又は販売をする事業((2)に掲げる事業と密接に関わる事業に限る。)

(2) 木材を使用して建築物その他の工作物の建築又は建設をする事業

|

|

令和7年4月1日以降

第二種木材関連事業

|

令和7年4月1日以降

(1) 木材等の製造、加工、輸出又は販売(消費者に対する販売を除く。)をする事業((3)に掲げる事業と密接に関わる事業に限る。)

(2) 消費者への木材等を販売する事業

(3) 木材等を使用して建築物その他の工作物の建築又は建設をする事業

|

|

|

03-3586-1686

平成29年10月17日

東京都港区赤坂一丁目4番地10号

|

令和7年4月1日より前

第一種木材関連事業

第二種木材関連事業 |

令和7年4月1日より前

(1) 木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売をする事業

(2) 木材を利用して建築物その他の工作物の建築又は建設をする事業

(3) 木質バイオマスを用いた発電事業

|

|

令和7年4月1日以降

第一種木材関連事業

第二種木材関連事業 |

令和7年4月1日以降

(1) 木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売(消費者に対する販売を除く。)をする事業

(2) 消費者へ木材等の販売をする事業

(3) 木材等を使用して建築物その他の工作物の建築又は建設をする事業

(4) 木質バイオマスを用いて発電した電気を電気事業者に供給する事業

|

|

|

03-3261-9111

又は 03-3261-9112 平成29年10月17日

東京都千代田区六番町7番地

|

令和7年4月1日より前

第一種木材関連事業

第二種木材関連事業 |

令和7年4月1日より前

(1) 木材の製造、加工、輸入、輸出又は販売をする事業

(2) 木質バイオマスを用いた発電事業

※対象とする木材等の種類は木材とし、地域等は国産材とする。(ただし、品揃え等のため、取り扱う木材の量の過半が国産材である場合に限って南洋材及び北洋材以外の木材を取り扱う場合等は対象とする。)

|

|

令和7年4月1日以降

第一種木材関連事業

第二種木材関連事業 |

令和7年4月1日以降

(1) 木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売(消費者に対する販売を除く。)をする事業

(2) 木質バイオマスを用いて発電した電気を電気事業者に供給する事業

※対象とする木材等の種類は木材とし、地域等は国産材とする。(ただし、品揃え等のため、取り扱う木材の量の過半が国産材である場合に限って南洋材及び北洋材以外の木材を取り扱う場合等は対象とする。)

|

|

|

011-251-7830

平成30年11月27日

北海道札幌市中央区北四条西5丁目1番地

|

令和7年4月1日より前

第一種木材関連事業

第二種木材関連事業 (北海道内に本社を有する者が行うものに限る。) |

令和7年4月1日より前

(1) 木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売をする事業

(2) 木材を利用して建築物その他の工作物の建築又は建設をする事業

(3) 木質バイオマスを用いた発電事業

|

|

令和7年4月1日以降

第一種木材関連事業

第二種木材関連事業 (北海道内に本社を有する者が行うものに限る。) |

令和7年4月1日以降

(1) 木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売(消費者に対する販売を除く。)をする事業

(2) 木材等を使用して建築物その他の工作物の建築又は建設をする事業

(3) 木質バイオマスを用いて発電した電気を電気事業者に供給する事業

|

|

令和7年4月1日前後での変更点及び経過措置について

令和7年4月1日からの変更点

(1)第1種木材関連事業の定義が変更

国内市場に最初に木材等を持ち込む事業者が第1種木材関連事業者となりますので、市場以外の流通事業者も第1種事業での登録が可能となります。

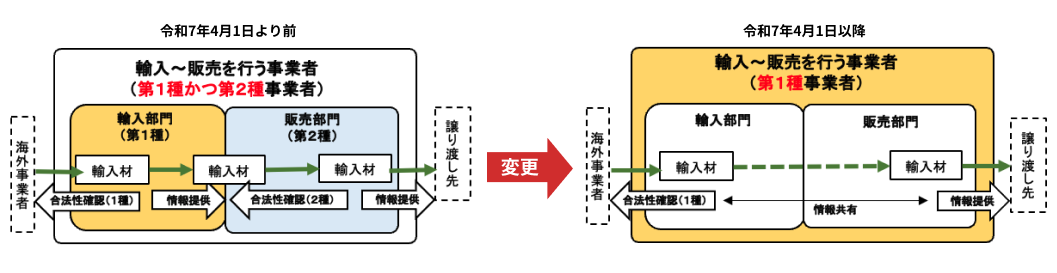

(2)輸入事業者については第1種木材関連事業としての登録のみに変更

令和7年4月1日より前では輸入部分を第1種、販売部分を第2種として両方の登録を求めていましたが、今後は輸入した木材等を譲り渡すまでが第1種事業となります。よって輸入部門・販売部門を合わせて第1種登録のみで足りることとなります。ただし、国内の他の木材関連事業者から木材等を譲り受けて販売する場合は当該事業は第2種に該当しますので、当該事業の登録を受ける場合は第2種登録が必要です。

輸入事業者の変更点(参考図)

経過措置について

令和7年4月1日より前(改正前)に登録を受けた登録木材関連事業者には、次回の登録更新までの期間は以下の経過措置がなされます。

【経過措置】

(1)改正前に受けた登録については、更新を受けるまでの間は改正前の登録要件に基づき対応するため、改正後に追加された努力義務を実施しないことをもって登録を取消されることはない。

(2)改正によって削除された事項については、改正後は法に基づく履行が不可能となるため、改正前の登録事業者においても実施する必要はない。

⇒改正前の登録事業者は、 改正前後の登録要件で重複している事項を実施すれば登録は取り消されない

(具体的には、体制の整備、登録等の情報提供のみが要件となる)

(3)第1種事業者は、改正後の義務は登録要件ではなくなるが、登録とは別に義務を履行する必要があり、罰則措置にまで至った 場合は登録を抹消できることから、義務違反をした場合は、改正前の登録を取消される可能性があることに留意。